12 de octubre — Día de la Raza

Cada 12 de octubre América recuerda el encuentro —y el desencuentro— entre dos mundos. Más allá del debate sobre cómo nombrar la fecha —Día de la Raza, de la Diversidad Cultural o del Encuentro de Dos Mundos—, este día invita a reflexionar sobre cómo se formaron nuestras identidades colectivas.

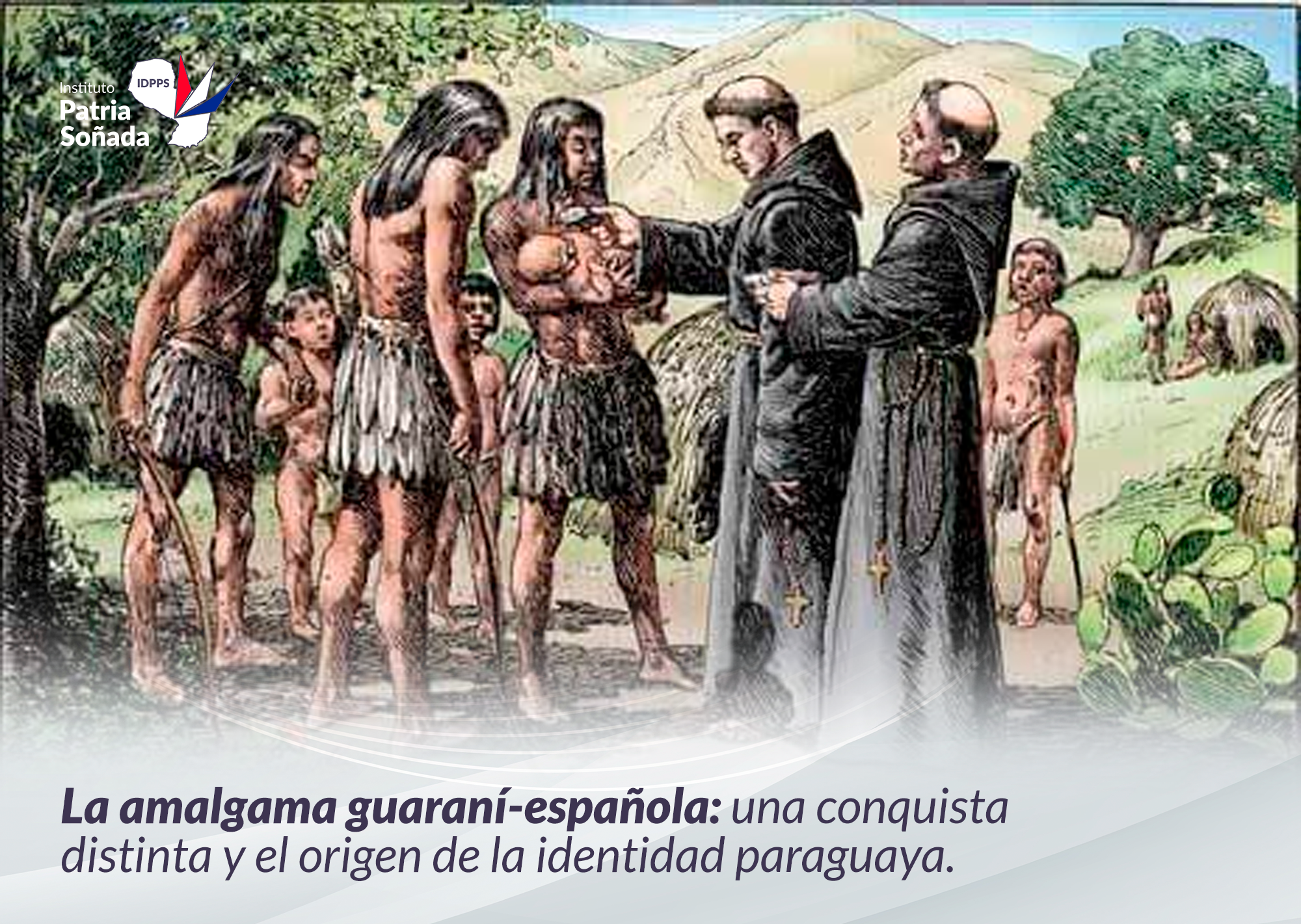

En el caso paraguayo, la historia tiene un matiz particular: la conquista no fue, principalmente, una conquista por la espada, sino una fusión cultural profunda entre españoles y guaraníes, que dio origen a una de las identidades más singulares de América Latina.

Un territorio sin oro, pero con alma

A diferencia del Perú o el Alto Perú (hoy Bolivia), donde los conquistadores hallaron minas de plata y oro, el territorio del Paraguay no ofrecía riquezas minerales. Esta ausencia de tesoros cambió la naturaleza de la colonización: no llegaron grandes ejércitos, sino grupos pequeños de colonos, religiosos y exploradores, que debieron convivir y negociar con los pueblos guaraníes para sobrevivir.

El interés ya no era el saqueo, sino el asentamiento, la siembra, la fundación de comunidades y el intercambio. Así nació una relación menos vertical, más cotidiana y humana.

Alianza, mestizaje y convivencia

Desde la fundación de Asunción en 1537, los españoles convivieron con los guaraníes. No fue una relación exenta de tensiones o abusos, pero se caracterizó por una interacción constante, marcada por el mestizaje biológico y cultural.

Las alianzas entre los conquistadores y los caciques locales fueron esenciales para establecer las primeras villas. Muchos españoles se unieron con mujeres guaraníes, y sus descendientes —los mestizos— se convirtieron en el corazón demográfico del Paraguay colonial.

Este mestizaje temprano no solo mezcló sangres, sino también lenguas, costumbres, creencias y modos de organización social. De allí nació la dualidad cultural que aún define al Paraguay: la fusión del español y el guaraní, tanto en la palabra como en el alma.

El guaraní, herencia viva

El idioma guaraní es quizá el símbolo más fuerte de esa amalgama. A diferencia de otras regiones donde las lenguas indígenas fueron desplazadas, en Paraguay el guaraní sobrevivió, creció y se expandió hasta convertirse en lengua nacional y oficial, hablada por la gran mayoría de la población.

Esta persistencia no fue casual. Los misioneros jesuitas, instalados en la región desde el siglo XVII, aprendieron el idioma, lo escribieron y lo usaron como herramienta de evangelización y educación.

Pero, más allá de las misiones, el guaraní se mantuvo en los hogares, en los afectos, en la vida cotidiana. Fue el idioma del amor, de la familia y de la resistencia cultural.

Una conquista más espiritual que militar

Decir que “en Paraguay no hubo conquista por la espada” no significa negar los conflictos o la imposición colonial. Significa reconocer que la forma predominante de dominación y encuentro fue distinta: más espiritual, cultural y cotidiana que bélica.

Las reducciones jesuíticas son ejemplo de ello: espacios donde se buscó —con sus contradicciones— una convivencia organizada entre fe, trabajo y comunidad. En ellas, los guaraníes aprendieron nuevas artes, oficios y técnicas, sin perder completamente su identidad ni su lengua.

El resultado: una identidad mestiza, solidaria y bilingüe

De ese proceso nació un país único. El Paraguay actual conserva un fuerte sentido comunitario, una religiosidad mestiza, una lengua indígena viva y una identidad que no se define por la pureza de origen, sino por la mezcla, la integración y la resiliencia.

Esta historia nos recuerda que la riqueza de un pueblo no está solo en sus recursos naturales, sino en su capacidad de fusionar culturas, respetar raíces y construir unidad en la diversidad.

El 12 de octubre no debería ser solo un día para mirar hacia el pasado, sino también para preguntarnos cómo convivimos hoy entre nuestras diferencias, y qué tipo de encuentro cultural seguimos construyendo.

En Paraguay, esa pregunta tiene una respuesta luminosa: la unión del guaraní y el español no fue un accidente histórico, sino el origen mismo de nuestra identidad nacional.

La “conquista sin espada” fue, en realidad, una conquista por el diálogo, por el trabajo compartido, por la vida en común. Y ese espíritu sigue siendo, hasta hoy, la mayor lección de la historia paraguaya.